世界图书生命指数研究项目委员会[1]以再版次数为核心数据,在2021年11—12月间,梳理出1920—2020年百年来500次再版以上的图书约511多种。经过逐一核实,可以确定面世时间(首个抄本、刻本、印本的时间)的有478种。研究团队通过对这些世界经典图书的研究发现,世界经典图书87%为西方文化经典,全世界200多个国家中仅有30多个国家出现在世界经典图书的作者国籍排行榜上。由此反映出世界经典的西方化现象表明当今世界文化发展格局存在着严重不公平现象,世界出版业的西方化、资本化是造成这种文化秩序失衡的重要推手,这是西方文化主导世界近500年发展进程所造成的诸多秩序失衡乱象之一。在当下的国际政治新形势下,批判与反思西方中心主义以及文化霸权,探讨世界文化秩序失衡重建之路,具有十分重要的意义与价值。

一、世界出版业的西方化现象

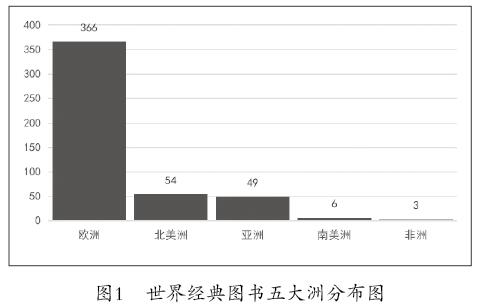

根据经典图书作者所在洲际、国家统计,其中欧洲为366种,占比76%;北美洲为54种,占比11%;亚洲为49种,占比10%;南美洲为6种,占比0.01%;非洲仅有3种,占比0.006%(见图1)。如果从文化渊源上来看,北美洲的美国与欧洲属于同一个西方文化圈,处于亚洲的澳大利亚、新西兰也属于英语国家,也应计算在西方文化圈国家,这样欧美发达国家数量为20个,亚洲国家仅有中国、印度、伊朗、阿富汗、日本、印度尼西亚6个国家,非洲国家仅有黎巴嫩、埃及2个国家,属于南美洲国家的仅有哥伦比亚、墨西哥、阿根廷3个国家。在入选的可以确定面世时间的478种世界经典图书中,西方图书占据了87%的比例。联合国193个国家中只有31个国家上榜,尚有162个国家没有出现在世界经典图书榜单中。

本文图片来源:《中国出版》

世界图书经典的西方化现象,再次验证了当今世界文化格局存在着严重不公平现象。根据截至2021年12月31日的统计,全世界联机图书馆书目数据(OCLC)显示,用英语出版的图书、期刊、学术文献等记录为2.03亿种,德语为6300万种,法语图书为4700万种,西班牙语为2500万种,汉语为1600万种,而阿拉伯语仅仅为330万种,泰米尔语为29.8万种,乌尔都语25.1万种。[2]作为联合国六大工作语言之一的汉语,使用人口 14 亿以上,约占世界人口的20%,是母语使用人口数量最多的语言,但是用汉语出版的图书、期刊、学术文献等品种仅仅是英语的8%,德语的25%,法语的34%,西班牙语的64%。另一个联合国工作语言阿拉伯语,是西亚和北非地区 22 个国家和地区的官方语言,使用人口数量为2.6亿,用阿拉伯语出版的图书、期刊以及学术文献等仅有330万种,仅仅是英语品种的1.6%,德语的5%,法语的7%,西班牙语的13%。[3]而使用人数超过6000万的乌尔都语出版物尚不足30万种,使用人口数量分别超过5000万的豪萨语、斯瓦希里语出版品种仅以千种来计算。仅仅通过使用语言人口数量与相应语言出版物品种之间的对比,就可以发现文化秩序失衡现象已经达到了触目惊心的程度。西方文化主导世界近500年发展进程,所造成的政治、经济、文化发展格局诸多不公平、诸多秩序失衡乱象比比皆是,而世界经典图书的西方化仅仅是冰山一角。

众所周知,世界不同国家、民族的人们生活自然环境不同,也决定了人类的社会实践方式不同,这种不同造就了文化多样性。每个民族、国家都有自己的精神生活产品,都会在漫长的历史进程中形成自己的文化经典。萨缪尔·亨廷顿(Samuel P Huntington)将当今世界分为五个文明形态, 即中华文明、伊斯兰文明、拉丁美洲文明、西方文明、非洲文明。在亨廷顿笔下,文明即是文化,文明与文化都涉及一个民族的全面生活方式,文明是放大了的文化。[4]亨廷顿对于西方文化的评价认为:“欧洲基督教文明作为一个独特的文明最早出现于8世纪和9世纪。然而,几百年间,它在文明程度上落后于许多其他文明。唐、宋、明朝时期的中国、8—12 世纪的伊斯兰世界、8—12 世纪的拜占庭,在财富、领土、军事力量以及艺术、文学和科学成就上都远远超过了欧洲。”[5]在五大文明中,不用说源远流长的中华文化、伊斯兰文化在历史所取得的文化成就有目共睹,就是连包含亨廷顿在内的西方学者,无法明确是否存在的“非洲文明”,在历史上的文化成就也同样不可小觑。正如圭亚那学者沃尔特·罗德尼(Walter.Rodney)对于欧洲没有接触非洲之前的农业、商业、文化考证所得到的判断一样,“在与欧洲人接触前的数百年里,非洲最重要的活动是农业。在所有定居的农业社区,人们观察到具有自身特点的环境并试图以合理的方式找到应对它的技术。一些地区采用了先进的方法,如梯田、作物轮作、绿色肥料、混合农业和保护湿地”。[6]对于非洲商业文化所取得的成就,沃尔特·罗德尼通过对于今天的摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯等北非地区考察得知,这些地区在马格里布王朝时代“都有繁荣的商业部门、高利贷者和强大的手工业”。[7]英国历史学家尼尔·弗格森(Niall Ferguson)也认为,“非洲其实并不像他们想象的那样落后。这里远不是一位早期的英国旅行者所称的‘原始的混沌之地’,撒哈拉以南的非洲地区居住着许多不同的国家和民族,有些在经济上远比同期处于殖民时代的北美或者澳大利亚更为先进。”[8]可见在地球上每一种文化都有自己的辉煌成就,都有各具特色的思想文化经典,甚至包括那些消失了的文明,对于当今世界出版业而言,缺少的是发现、整理、出版和传播。

但是自16世纪以来,欧美国家在殖民全世界的历史进程中,将西方文化也传播到全世界。在西方文化主导世界政治、经济全球化发展的每一个历史进程,都充斥着西方文化中心主义和文化霸权。即只有符合西方文化价值的其他民族、语言、文化的成果,才能进入世界文化生产与传承的循环之中,而丰富、多元、多样的其他民族的思想、文化成果,要么被弃之如敝屣,要么被当作西方文化的对立面——野蛮、落后、不文明而被屏蔽掉了。西方文化霸权的主要特征是凭借自身强大的政治、经济等综合实力,把自己的主流文化强行向其他地区输出,对异质文化进行渗透、排挤、腐蚀、扼杀,直至消灭他国文化,从而在他国通行自己的文化。从16世纪葡萄牙对于亚洲的渗透开始,直到20世纪一战、二战以及冷战期间都是如此。连亨廷顿也明确承认,“在欧洲扩展的过程中,安第斯和中美洲文明被有效地消灭了,印度文明和伊斯兰文明一起被征服,中国受到渗透并从属于西方的影响”。[9]冷战结束以来,欧美等西方发达国家的文化霸权愈演愈烈,采用多种强权政治手段,如经济封锁、经济制裁与经济援助、关税优惠等多种手段为诱饵,以经济全球化为幌子向世界各国推销自己的国家治理模式、自由民主机制、宗教信仰、道德规范、价值观念等。如鼓吹“人权高于主权”,并以捍卫世界民主与自由的旗号,强行干预发展中国家内部事务甚至进行赤裸裸的政权颠覆,对国际事务奉行新干涉主义等等,都属于“西方中心主义”的升级版——西方文化霸权行为。除此之外,西方发达国家借助在书刊出版、影视娱乐、互联网等信息传媒领域所建立起来的覆盖全世界生产、传播、渠道等优势,用各种隐蔽和公开的手段、形式进行西方文化产品倾销,从而一再强化西方文化中心主义,维护西方文化霸权。

为了改变西方文化主导世界发展近500年来所造成的种种不公平、种种秩序失衡乱象,联合国教科文组织(UNESCO)先后颁布的《保护世界文化和自然遗产公约》(1972)、《世界文化多样性宣言》(2001)、《保护非物质文化遗产公约》(2003)等纲领性文件。这些文件的核心要义是在“国家主权原则下”,维护和保护发展中国家的文化主权,倡导不同文化间的平等交流与合作,反对西方文化霸权。特别是2005年10月联合国教科文组织正式通过、2007年3月18日正式生效的《保护和促进文化表现形式多样性公约》(以下简称《文化多样性公约》),是第一次以国际公约的形式确认了文化主权原则,将国家主权观念进一步延伸到涉及政治、安全、经济、社会生活、文化传统和价值观念等多个层面,是基于“文化主权”原则对于西方文化近500年来的“文化霸权”的一次集体博弈。[10]

二、世界出版的资本化问题

由于西方文化的本质是资本主义,因此世界出版的西方化必然带来世界出版业的资本化问题。出版作为人类知识生产与文化传承的古老行业,在西方文化占据世界近500年的发展历程中,以资本为纽带的商业化、专业化组织形式,迅速淘汰了以家族血缘为主体的编辑方式、手工生产方式,资本主义成为现代出版机构的灵魂,在编辑生产、发行渠道、市场布局等方面日益国际化、集团化,并进而取得了一种世界范围内的垄断地位。可以说,世界出版业的西方化就是资本化,资本化进一步导致集团化、垄断化。

1.世界出版资本化发展的演变历程

在世界出版业的西方化、资本化的浪潮中,不仅给世界其他民族、国家的出版业带来了巨大的冲击,也为欧美等西方国家自身的文化发展带来了难以克服的缺陷。用美国作家斯科特·提姆伯格(Scott Timberg)的话说,资本主义的生产方式严重窒息了西方文化的自我生产,出版业资本主义化之路,造成了西方文化的“溃败”(Culture Crash)。[11]

英美等西方国家出版业从发展到繁荣,再到出现集团化的历史阶段各有不同,但大体上以二战结束后的1950年代为界分为前后两个阶段。1950年代之前,独立出版机构占据主体,大多数法国、英国、美国等出版社的创始人都能够保持出版服务于人类精神生活的初心,多元化、多样化的文学与非文学出版,创造了西方文化的出版繁荣。而1950年代之后,英美出版业则逐渐进入资本化、集团化、垄断化的发展阶段,直到1980年代达到高峰。此前名不见经传的青年作家辈出,此后名人富豪成为西方出版的中心,文学名家、演艺明星、政治名人、富豪巨贾长期占据着英美文学排行榜和非文学排行榜。西方出版业逐渐失去了多元化、多样化的“灵魂”。

美国出版业的发展历程极为典型地体现了这种变化。在1950年代之前,美国涌现出兰登书屋、西蒙·舒斯特、哈考特、维京、克诺夫、斯特劳斯·吉鲁等一批独立出版社,这些出版社大多是个人所有,他们拥有出版社的全部或大部分股权,家庭成员也常常参与其中。这些出版社往往呈现很强的个性和主见,几乎都是以男性为主导。他们知道他们想要出版什么,并根据他们自己的判断和偏好建立书目,随着出版社不断壮大并更多地授权给编辑,也会根据编辑的判断和喜好来建立书目。[12]以1927年2月在纽约注册的美国兰登书屋为例,两位创始人贝内特·瑟夫(Bennett Cerf)和唐纳德·克洛普弗(Donald Klopfer),长期合用一间办公室和一个秘书,被传为书业佳话。他们一开始拿很低的薪水,多年以后还比一些编辑和发行员低,因为他们宁愿把所有的钱再投入运营,他们享受的是“自由做事的乐趣”。初创时期的兰登书屋善于挖掘美国本土青年作家,特别是一些名不见经传的青年人。例如美国作家威廉·萨洛扬(William Saroyan,1908—1981年),就是凭借其作品的魅力成了兰登书屋的签约作家。

美国学者约翰·特贝尔(John Tebbel)在《封面之间:美国图书出版业的兴起与转型》(Between Covers: The Rise and Transformation of American Book Publishing)中写到:“1920年至1940年是美国出版业的黄金时代,代表了美国大众出版业的巅峰。在出版史上,没有任何一个时期像1920年至1940年这段时间,如此充分地展示了出版业的独特品质……这个独特品质就是出版好书,而不以盈利为主导。”[13]

但是随着出版利润日益增多,美国开始出现第一次资本化、集团化发展阶段。以兰登书屋为例,1959年通过华尔街一家金融机构面向公众出售了30%的股份。1959年10月2日兰登书屋上市,股票开盘发行价是每股11.25美元,第二天就涨到14元,最高时涨到45美元。拥有大笔资金之后,兰登书屋便开始了资本化的扩展之路,先后在1960年并购了克诺夫出版社(Alfred A. Knopf)、万神殿(Pantheon Book)等,最后是收购了双日出版社,成了美国最大的出版集团。兰登书屋所开创的用资本收购行为,直接引发了美国书业的并购和合并狂潮,最后兰登书屋自己也在1965年12月被美国无线电公司(RCA)以4000万美元收购,1980年被美国无线电公司以6500万美元价格转售给纽豪斯集团,1998年以10亿美元价格被从印刷厂起家的贝塔斯曼集团收购。出版这种古老的知识生产与文化传承的行业在自觉与不自觉间裹挟进资本主义狂飙突进的洪流之中。

随着出版业的商业化程度日益加深,1980年代又迎来资本收购、集团化的第二波高峰。据美国《出版商周刊》的统计,1998年整个并购交易金额超过了110亿美元,并购次数为11起,其中包括美国皮尔森公司以46亿美元收购西蒙与舒斯特公司(Simon & Schuster)、德国贝塔斯曼以14亿美元收购美国兰登书屋,荷兰爱思唯尔以16亿美元收购美国的班坦图书等。此后这个收购局面历经多次变化,如2012年10月29日,英国培生集团与德国贝塔斯曼宣布达成协议,将各自旗下的出版公司企鹅出版社与兰登书屋合并,新公司定名为企鹅兰登书屋。合并后,企鹅兰登一跃成为全世界最大的出版集团。

2.世界出版业过度资本化的危害

美国不少有识之士对于美国出版日益集中,独立出版社越来越少的现象十分担忧,认为这种资本化、集团化的出版垄断将更倾向于物色“畅销书”而忽视大多数其他作品,使美国文学和文化作品失去曾经引以为豪的多元化、多样化市场特征。畅销书作者斯蒂文·金认为:“高度集中和垄断的文学市场会降低社会的智商。”[14]伊利诺伊大学香槟分校传播系教授麦克切斯尼(Robert McChesney)指出:“20世纪90年代美国媒体系统的结构性特征是惊人的集中化和集团化。”美国图书出版业最后的结果是“一小撮全球公司主导市场”,这改变了知识生产与文化传承这一人类精神市场的经营方式。[15]曾在西蒙和舒斯特工作40年,并担任过总编辑、副总裁的迈克尔·科达(Micharl Korda)写到,“出版业表面上的目的是要借整合达到规模经济的效果,即制造、仓管、营销等更有效应用,以及降低广泛的日常运作和大量书籍出版的支援成本。这个过程的确达到一定程度的成绩,但付出的代价却是原先引以为豪、并得以区别出版业和其他行业不同的多样性和多元化。”[16]

美国出版业在20世纪80年代之后的发展特征几乎可以用“富者愈富、贫者愈贫”这句话来概括。即此后无论是美国虚构文学的排行榜,还是非文学的排行榜,几乎全部是名人的天下,很难见到新人的面孔。就连食谱类图书出版也挖空心思搭乘“名人”路线。1994年进入美国非文学类畅销书榜第15名的图书是《巴伯·阿甘鲜虾公司食谱》(The Bubba Gump Shrimp Co.Cookbook),由Oxmoor House/ Leisure Arts出版,因为电影《阿甘正传》的名声而销售了600万册。迈克尔·科达感叹到:“总体说来,20世纪90年代的畅销书榜,满足了财务部门,却令所有人失望。大约两打或更少的顶尖小说家合力建造了一道难以攻破的城墙,完全掌控了文学畅销书排行榜。而非文学畅销书排行榜在塞满了公众人物、非书籍商品和自助类的书籍之后,除了最特别的作品之外,同样也是没有任何上榜的机会”。[17]

作为万神殿出版社(Pantheon Books)的继承人施夫林(Andr?Schiffrin)在其《图书出版经营:国际大型集团如何接管了美国出版业并改变了我们的阅读生活》(The Business of Books: How International Conglomerates Took Over Publishing and Changed the Way We Read)指出,美国许多小但有声望的公司发展到20世纪90年代基本都消失了,被跨国集团并购、收购了。在图书出版的决策中,以图书利润为中心进行规划设计,美国出版业的六巨头占据了美国80%的市场份额。施夫林亲自体验到了一个资本对于出版业的摧残,他不得已退出了兰登书屋,并自己建立了一个独立出版社——新出版社(The New Press)。他在书中提到了一个关于美国前任总统唐纳德·特朗普的出版案例。“尽管在最初的时候,纽豪斯宣称不干涉兰登编辑的独立性,但是很快就亲自参与了兰登书屋的组稿工作。纽豪斯坚持让兰登书屋给纽约房地产投机家唐纳德·特朗普支付了巨额的版税。”[18]斯科特·提姆伯格对于这种现象进一步批判道:“出版业的资本主义化使个性化、独特的创意写作越来越难以传播、越来越难以呈现给社会大众。”虽然目前自费出版成为一种潮流,但他坚持认为社会仍然需要高质量的作品,出版社的“把关人”角色仍然必要。利益驱动的资本主义化无法保护宝贵的多元文化,而且是造成美国文化溃败的罪魁祸首。[19]

三、文化秩序失衡的重建之路

本文通过世界图书生命指数研究发现,世界出版的西方化、资本化现象,是造成当今世界文化秩序失衡的重要推手,西方文化也深陷在资本主义的陷阱之中无法自拔。要改变这种世界文化秩序失衡乱象,需要用完全不同于西方文化的思想理论进行重新组织、规划,正如鲁迅早在20世纪初《文化偏至论》一文对于新的中华文化所期望的那样,要按照“取今复古,别立新宗”的原则重建一个新的世界文化格局。[20]

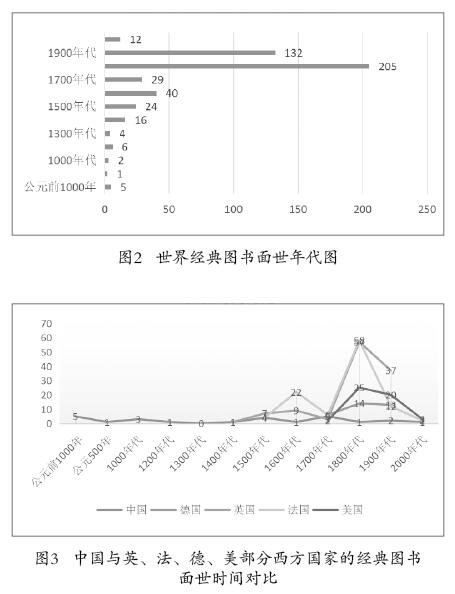

事实上也确实如此。五千年的中国历史塑造了世界文明中极为独特的中国图书价值观,中国传统图书价值观不仅诞生了当今世界图书生命力最为悠久的世界经典,还为世界文化秩序失衡的重建提供了中国智慧。梳理进入百年来500次再版以上的世界经典图书的诞生、面世时间发现,有349种诞生在19世纪之后,比例为73%;从公元1000年至公元18世纪的1700年间,有124种,占比26%(见图2、图3)。公元前1000至公元1000年的2000年间,一共有8种图书,除1种为伊朗的《列王纪》之外,其余均为中国的图书。毫无疑问,这8种图书属于生命力最长的世界经典。它们分别是《诗经》(公元前1000年,再版839次)、《论语》(公元前700年,再版850次),《孙子兵法》(公元前500年、再版827次)、《道德经》(公元前485年、再版850次)、《史记》(公元前87年,再版690次)、《三国志》(公元280年,再版500次)、《资治通鉴》(公元1084年、再版505次)。这表明即便是在载体为竹简、绢帛的时代,仍然能够产生空前绝后的世界经典。可以明确的是,决定一本图书生命力的核心要素不是图书载体的粗糙与精美,不是图书出版的组织方式是个体家族的还是专业化的,主要取决于是否服务于人类精神生活的本质。正如笔者在《世界图书经典:构建人类命运共同体的文化思想基础——基于再版数据统计的世界图书生命研究报告》一文[21]中所提到的,世界图书经典,只与是否适应和符合人类精神生活本质这一规律密切相关。

本文图片来源:《中国出版》

2000多年前《左传》就有这样的文字:“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。”自春秋战国时代开始,中国人就将著书视为人生不朽之功业,并经过几千年的升华,成为读书、写书、编书、刻书、藏书人共同的人生目标,塑造了中国图书文化史的一道独特景观:从刘丕的《典论·论文》中的“年寿有时而尽,荣乎止乎其身;二者必至之常期,未若文章之无穷”的话语,到中国士大夫阶层“富贵利达,朝荣夕萎;而著述行世,可以不朽”的人生理念,这种对于图书“立言不朽”的价值追求,由于中国知识阶层同时又是官僚阶层的双重身份带来了巨大的示范效应,并逐步放大形成全社会的普遍认可的道德规范。“立言不朽”是中国图书行业的一种心理情结,也是中国图书业发展的一种存在方式。这是中国思想、中国价值、中国智慧留给21世纪的现代出版人最为宝贵的思想遗产。

以“立言不朽”为核心的中国传统图书价值观,昭示了这样一个中国文化精神:即图书永远是一种人类精神生活的产品,它以个性化、差异性、独创性的思想创新为图书生命的动力和源泉。中国古人经常是以十年、二十年、三十年甚至一生的时间写就一段传世文字、一篇文章、一本著作,蕴藏其中的是“文章经国之大业,人生不朽之盛事”的情怀。“文章憎命达”,成为中国知识阶层对图书这种精神产品生产规律的自觉认识,并内化为自己的人生实践之中。图书著述成为将自己有限生命无限延续的唯一精神寄托,成为跨越财富、娱乐等自然人物质需求的“精神阶梯”。今天的中国人能够阅读到的绝大部分经典图书,都是在这种文化精神感召下的产品。中国传统图书文化价值观与以资本主义为核心纽带构建的跨国化、集团化的西方现代出版业,具有天然的异质性,是克服当今世界出版业资本化的一剂良药,也是中国出版人参与世界出版秩序失衡重建的逻辑起点。

2015年10月,习近平总书记在主持召开中央政治局第二十七次集体学习时强调,全球治理体制变革离不开理念的引领,全球治理规则体现更加公正合理的要求离不开对人类各种优秀文明成果的吸收。要推动全球治理理念创新发展,积极发掘中华文化中积极的处世之道和治理理念同当今时代的共鸣点,继续丰富打造人类命运共同体等主张,弘扬共商共建共享的全球治理理念。[22]中国出版参与世界文化秩序失衡重建之路的主要意义在于,发扬光大中国思想、中国价值、中国智慧,重新恢复图书出版服务于人类精神生活的本质,引导当下世界图书出版业朝着一个正确的方向发展。以笔者之见具体有如下两层含义。

一是以中国智慧纠偏世界出版的西方化,反对西方中心主义和文化霸权。在本次百年来世界经典图书的书目中,非洲、拉丁美洲等发展中国家的文化经典还十分缺乏,甚至处于未开发、未整理、没有出版面世的现状。亟需要以多元包容、文明互鉴的人类共同体理念进行克服、纠正这种触目惊心的不公平、严重失衡现象。在克服西方化方面,首先是如何克服英语独大的问题。李宇明教授认为“英语一语独大,为人类沟通提供了很大方便,但问题也颇明显:其一,英语不断挤占其他语言的应用空间,传递着愈来愈大的语言压力,引发相关语言的不安,潜伏着语言冲突;其二,损害文化多样性。语言是思维工具,是思想成果的载体。如果人类都用英语来思维、人类的文化都用英语来表达的话,人类五彩缤纷的思想和文化就会被英语这一语言滤网过滤得异常单调,严重妨碍人类的进步。全球治理,必须探索一语独大的应对方略。”[23]世界图书出版业不能失去服务于人类精神生活的原点,要承担不同民族、国家、文化的知识生产与文化传承,发挥其公益性、公共性、服务性职责,因此要首先克服英语化、西方化之偏颇,强调在联合国教科文组织相关公约、纲领性文件下,出版多语言图书,从而保护世界文化多样性,反对西方文化霸权。

二是以中国智慧克服世界出版的资本化,为世界出版发展提供一个全新视角。通过世界图书生命指数研究发现,即便是在欧美文化圈的西方发达国家,在近百年来,图书生命力强的图书绝大部分依然出现在19世纪,而20世纪80年代以来形成的一大批垄断、跨国的出版集团并没有带来西方文化的繁荣,反而进一步窒息了欧美图书出版的健康发展。这表明,出版业资本化不仅造成了当今世界出版业文化发展格局的严重失衡,还把西方文化带上一条“文化溃败”之路。资本主义曾经为出版业带来了活力、效率,但是资本化不是世界出版业的唯一发展目标,基于中国传统出版文化价值观所提出的“立言不朽”的图书文化精神,以个性化、差异性、独创性的思想创新为图书生命的动力和源泉,这可能更为合理、更为符合图书的本质。

四、结语

通过研究百年来500次再版以上的世界经典图书发现,世界出版业的西方化、资本化,仅仅是西方文化主导当今世界近500年来在政治、经济等多个领域所造成的诸多不公平、诸多失衡乱象之一。而这种文化失衡亟需得到纠正与改变。人类命运共同体理念为世界治理提供了现实动力,中国传统图书价值观为匡正世界出版业的资本化提供了逻辑起点。在此意义上,世界图书生命指数研究,不仅是对于当下世界出版业发展模式的一种“中国阐释”,更是中国出版参与世界出版业全球治理一种理论准备。

注释:

[1]世界图书生命指数研究项目委员会由北京外国语大学国际新闻与传播学院、国际出版传媒研究中心与《中国出版》杂志社联合组建。成员包括北京外国语大学国际新闻与传播学院博士后、博士、硕士。具体名单如下(按姓氏笔画排序):王紫铱、王景、王泽宇、王振宇、江燕、后宗瑶、李佳、周静怡、赵薇、陶欣雨、梁诗阳、黄建平、黄德发、廖少康。

[2]OCLC 2020-2021年度发展报告(OCLC Annual Report 2020-2021)[EB/OL].https://www.oclc.org/about/finance.html

[3]张巨武.新时代世界语言格局发展及启示[J].西安文理学院学报( 社会科学版),2021(1)

[4][5][9]萨缪尔·亨廷顿.文明的冲突与世界秩序的重建[M].周琪,等,译.新华出版社,1998:24,29-31,36

[6][7]沃尔特·罗德尼.欧洲如何使非洲欠发达[M].李安山,译.北京:社会科学文献出版社,2017:67,51

[8]尼尔·弗格森.帝国[M].雨珂,译.北京:中信出版社,2012:99

[10]保护和促进文化表现形式多样性公约(The 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions)[EB/OL].Http://www.unesco.org

[11][19]斯科特·提姆伯格.文化崩溃:对创意阶层的扼杀[M].耶鲁大学出版社,2015:2

[12]约翰·B.汤普森.文化商人:21世纪的出版业[M].张志强,等,译.南京:译林出版社,2016:81

[13]约翰·特贝尔.封面之间:美国图书出版业的兴起与转型(Between Covers: The Rise and Transformation of American Book Publishing)[M].纽约:哈佛大学出版社,1987:201

[14]贺民.98美国书业:史无前例的并购浪潮[J].中国出版,1999(9)

[15][18]阿尔伯特·N.格莱科,等.21世纪出版业的文化与贸易[M].丁以绣,等,译.北京:中国人民大学出版社,2010:17-18

[16][17]迈克尔·科达.畅销书的故事[M].卓妙容,译.北京:中国人民大学出版社,2006:228,266

[20]鲁迅.鲁迅全集 第一卷[M].北京:人民文学出版社,1981:56

[21]何明星.经典图书:构建人类命运共同体的文化思想基础——基于再版数据统计的世界图书生命研究报告[J].中国出版,2022(5)

[22]隆国强.全球经济治理体系变革的历史逻辑与中国作用[N].人民日报,2017-08-28

[23]李宇明.全球治理,语言助力[M].世界语言生活状况报告(2021),北京:商务印书馆,2021:3